| 五行学説 |

|

陰陽五行説は、前四世紀末の陰陽家・鄒衍(すうえん )と前一世紀ごろ劉向・劉キン親子によって完成されたと言われています。鄒衍(すうえん )は相克説を劉向・劉キン親子は相生説を唱えたとされていますが、鄒衍(すうえん )は、秦王朝の正当性を、劉向・劉キン親子は漢王朝の正当性の正当性を説明するために利用したと思われます。

五行説にはいくつかのルールがあります。それが、相生・相克・制化・相乗・相侮です。

五行はなぜ土火金水木であるか書経に5材としてのっています、その起源は諸説色々あります。その当時の天文学での土(土星)火(火星)金(金星)水(水星)木(木星)からだろうとの説があります。

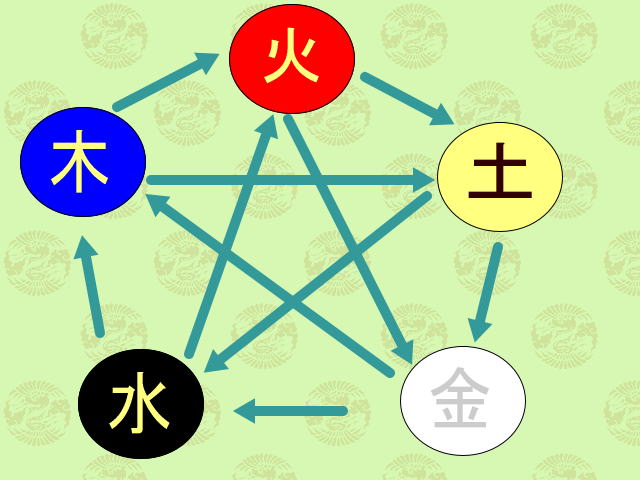

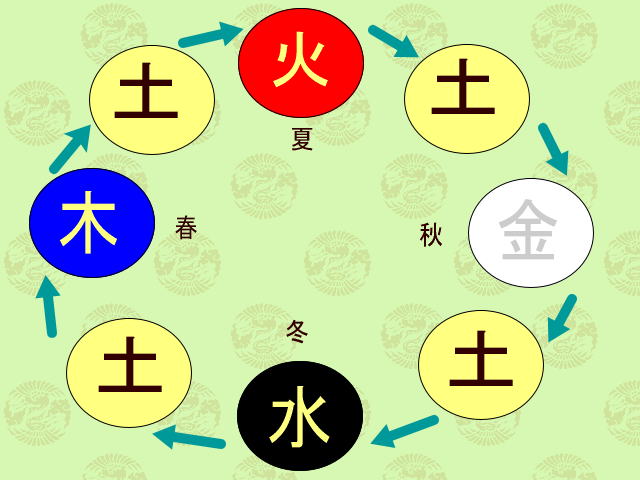

| 五行相生 | 火生土(火は土を生む)土生金(土は金を生む)金生水(金は水を生む)水生木(水は木を生む)木生火(木は火を生む)右周りに順々に変化していくことを示しています。生むほうと生れる関係を母子関係と言います。つまり木気の母は水気であり、子は火気ということになります。 |

| 五行相克 | 火克金(火は金を克する)金克木(金は木を克する)木克土(木は土を克する)土克水(土は水を克する)水克火(水は火を克する)克するの意味は、やっつけるとか勝つかと言われています。しかし中庸の観点から考えると制訳(制御)すると考えたほうがいいようです。 |

| 制化 | 制は、克制で化は化生の意味で相克と相生を合わせて制化と言います。相生や相克関係は単独では、働いずお互い影響し合い中庸を保っていることになります。この考えは、変化し続ける世界が相生・相克関係でばらばらにならず維持し続けていることを説明しています。 |

制化しきれなくなった状態になった時に起こる関係に相乗・相侮があります。

| 相乗 | 相手の虚に乗じて襲うという意味で、相手を克する度合いが増した状態を言います。たとえば木気が、強くなれば、相克の関係の土気が押さえ込まれてしまい働きが弱まってしまいます。(木乗土) |

| 相侮 | 相手を克し馬鹿にするという意味で、本来克する相手から馬鹿され克される様になった状態を言います。たとえば木気が強くなりすぎて、克する立場の金気が逆に克される様になったことを言います。(木侮金) |

五行説では、エネルギー保存の法則の様にそれぞれの気は増減するが全体では変わらない立場を取っています。そのため病は、気の流れや働きの状態によって起こると考えています。またどこかの気が増えていれば、どこかの気が減っていることになっていると考えていますので、治療はどう気を誘導するかが主眼になっています。鍼灸が気を重視する理由はそんなわけかもしれません。

制化の他に、勝復という考えがあります。制化は、中庸を保っているということですが、勝復はどのようにして保っているかをあらわしています。勝復は、唐時代に書かれたと推測される運気論の中に書かれています。運気論は臨床に役に立たないと治療家が敬遠するのであまり説明されていません。

| 勝復 | もともとは、1年の前半に熱気が強くなれば、後半はバランスをとるために寒気が復してくるとの意味です。これを五行に当てはめると木気が強くなれば、土気が克されます。すると土気の子の金気が興してきます。金気は木気を克して抑えようとします。それによって木気は元に戻り中庸が保たれる。その関係を勝復と言います。 |

|

勝復の考え方は、始めはアレと思いました。土気が克されば、相生関係の金気が興するのだろうか?まあこういう考えもあります。木克土で、土気は弱まり、土克水で水気が強まり、水克火で火気が弱まり、最後に火克金で金気が強まる。

しかし作用・反作用の力も五行説にはあるのでと考えて見ました。もともと相侮という関係自体、相克の反作用に他ならないわけです。また子の病が母に及ぼすいう説明もありますので、相生関係にも反作用があるはずです。

つまり相生関係も相克関係も何の抵抗もなく、くるくると回っているわけでなく、子は母に、克する相手にもそれぞれの気は反発しながら回っている事になります。右回りが自然ですが条件さえ合えば左回りでもありうるということになります。

作用・反作用で勝復を考えると、木気が強くなると火気・水気が弱くなり、土気が克され弱くなります。土気は弱くなるので金気が強くなり、火気は、弱いので金気を克せなくなるので、ますます金気は強くなり。木気を抑えます。

また水気は弱いので木気を化生することが衰え木気を抑えます。これによってバランスが取られます。

しかし長引けば基本的に金気は、土気に化生されているので養いきれなくなり、相生関係の火気が強まり、ますます金気は弱くなる。そして相乗・相侮関係が出現するわけです。

逆に木気が弱まれば、火気・水気が強まり、克する土気が強まる。火気は克する金気を抑えて木気を促し。

また水気は木気を補おうとして木気が元に戻りバランスを取ります。

しかし長引けば土気は、水気を克するので水気が衰え木気を養え切れなくなり。また火気も弱くなる。そして相乗・相侮関係が出現するわけです。

五行学説は、以上のようにそれなりに理論づけられています。しかし東洋医学は、五行学説のみで診断されているわけでないので参考程度です。しかし古典には、五行学説で説明されているのもあるのでやはり避けて通れないでしょう。

だがなぜ5なのか?ギリシャのピタゴラス学派は星型5角形をシンボルにしていました。自然界にはウニが5角形を基本にしています。歯が5つでウニの卵巣も精巣も5つ。なぜでしょうか?

でも中国の五行にはそれなりの理由があるようです。

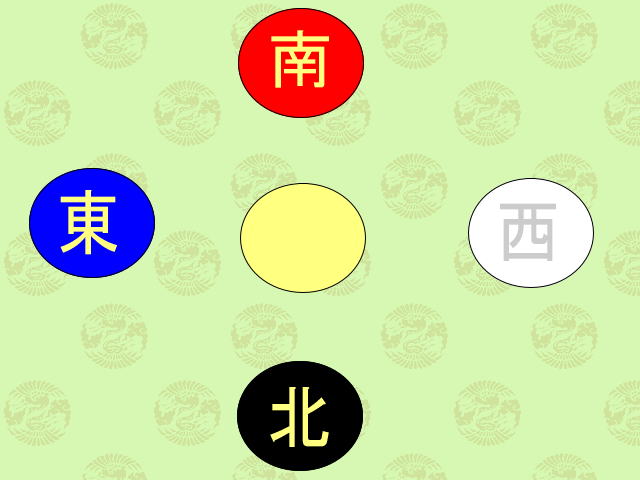

| 古代中国においての四の意味 |

|

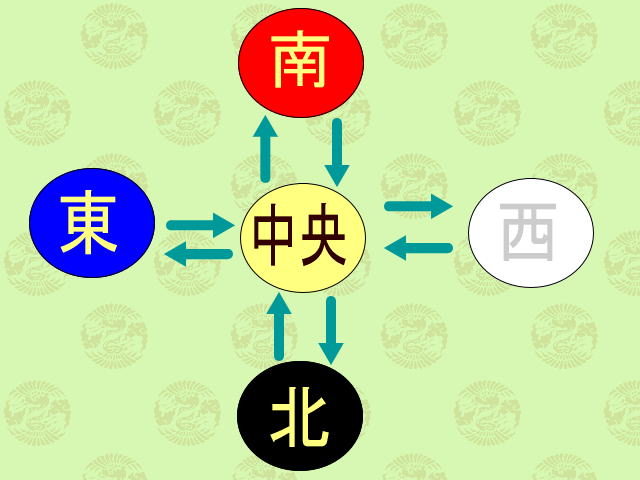

まず四がどう始まったかを考察します。四というとすぐ四時と考えるでしょう。しかし殷の時代は春と秋二種類しかありませんでした。種をまくときと収穫する時の二つ。だから四時から四が始まった訳ではないと考えるのが妥当でしょう。考えられるのは方位からです。今でも朝日を拝む人が居ります。古代人にとって太陽は神様ですから、日が昇る方向と沈む方向は重要なはずでした。まず東西が決まってくるのは自然なこと思います。その次に北と南が決まっていったと考えられます。北と南がはおそらく故人を葬るに必要な方位になってきたと思われます。殷時代より死者は北枕というがあります。まず方位の四の観念ができ、その後に四時を四つに分けたと考えられます。まず(東西南北)があり、その後(春夏秋冬)が配当されたのではと推測されます。

その後、中央が配置され、五の観念(四+一)になったと考えられます。

| 古代中国においての五の意味 |

|

|

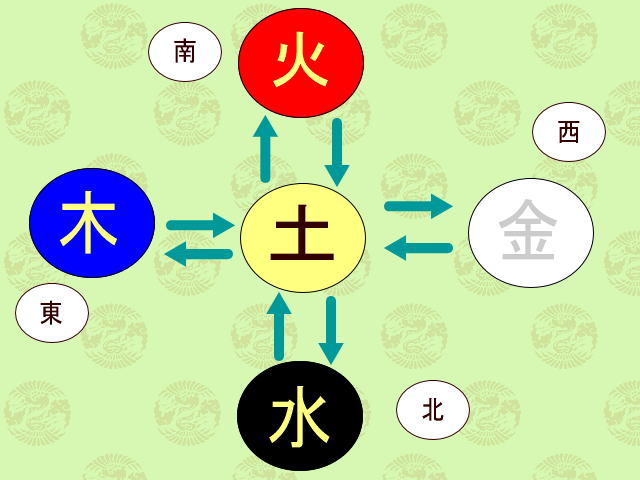

五を重視するのは、中国固有といわれています。西洋では六とか七が重視されます。しかし中国でも五が、最初から重視されていたわけではありません。かっては、四が重視されていました。占トでも初期のころでは、四方(東西南北)を占っていたようです。それが殷の時代に四方と商を、占うようになったようです。商は殷の王城があったところです。また四方の(方)には方位だけでなく、方国との意味が殷時代にはあったそうです。四方の敵国と自国との考え方です。四方を治めるということは、四方の国を領土にするということになるらしいです。甲骨文字、金字では大抵五は、上の図で表されていたようです。天地が交差するさま、だけでなく四方が交差する所も表しています。王や皇帝がいる場所を空間的に示しています。つまり四+一が五です。五は、古代中国においては、重要な数字であり、中華思想(中国が世界の中心という考え)の源でもあります。

| 相生関係 |

|

|

五での説明のように、中央と四方で五になります。中央と四方の関係ですが、必ず中央を通って別のところへ行く様は昔の東京の高速道路を思い出します。すべての道はローマに通ずるを引用するまでもなく、古代においても道は首都に向かっていたはずです。南から北に行くのに中央を通ることはゆうに及ばず、西へも東へも行くにも中央を通ったはずです。これに季節を当てはめてみますと、一定の方向に動く羽目になります。しかし中央を通る約束のため間には必ず土が入っています。春→土用→夏→土用→秋→土用→冬つまり四季です。図にするとこうなります。

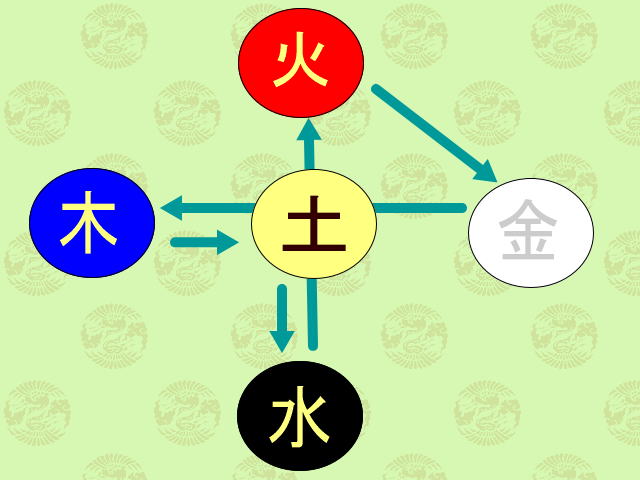

| 相克関係 |

|

|

次に相克関係を当てはめて見ましょう。

木克土、土克水、火克金、水克火、金克木

なぜ相克が生れたは分かりません。しかしすでに戦国時代にあったようです。今相克関係を当てはめて見ますと左の図のようになります。これを見るご覧のように、水克火 金克木、火克金のみが対面になっています。しかし図のように木克土、土克水は、対面に行けません。全部が対面にいけようになるには、火と金の間の土しかありません。対面に行くということは、易では、陰陽交流で陰陽変換を意味します。本来克するは、害すとか言うのは、東洋医学で用いられ。本来では、変化するいうことかもしれません。以上のことから、相克によって選ばれたのは、火と金との間の土の可能性があります。それぞれの季節の後に土用があるのですが、なぜか我々が土用と言えば夏と思っています。その理由は、火と金の間の土が一番の代表格であるからでしょう。つまり正確な五行説は、右の図のようだったと考えられます。

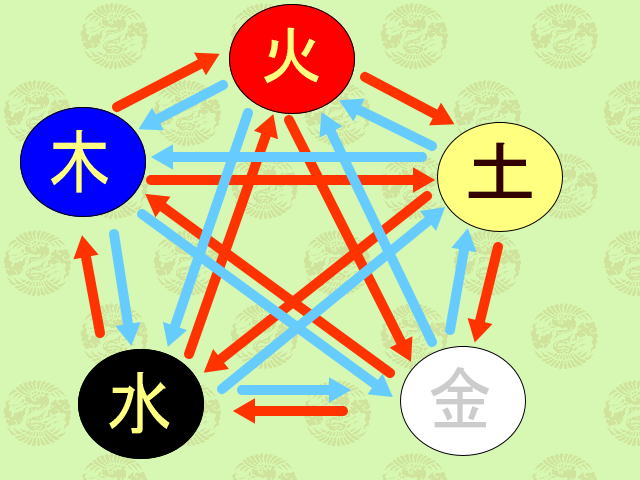

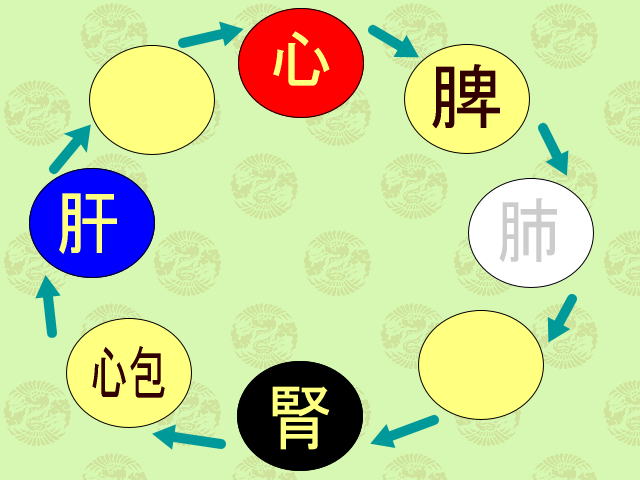

| 心包の五行での位置(仮説) |

|

|

ここで想像を逞しくしてみました。東洋医学で言われている心包は、どこに入るのか?考えられるのは陰陽のバランスのため脾の反対側になるのではないでしょうか?すると左のようになります。五行が崩れているわけではありませんね。ただこの位置が正しいかどうかは分かりません。しかし可能性はあります。

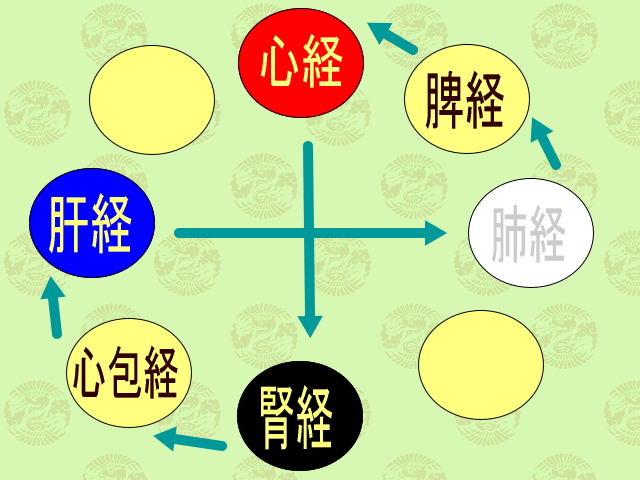

十二経絡の流れです。

(陰) (陽) (陰) (陽)

手の太陰肺経→手の陽明大腸経→足の陽明胃経→足の太陰脾経→

手の少陰心経→手の太陽小腸経→足の太陽膀胱経→足の少陰腎経→

手の厥陰心包経→足の少陽三焦経→足の少陽胆経→手の厥陰肝経→

陰と陽はペアーになっていますので、一つと考えると、 手の太陰肺経→足の太陰脾経→手の少陰心経→足の少陰腎経→手の厥陰心包経→手の厥陰肝経→になります。これを当てはめると右図のようになります。見事繋がりました。ただこれは私の考えた通りなのか、偶然なのかはこの時点では分かりません。

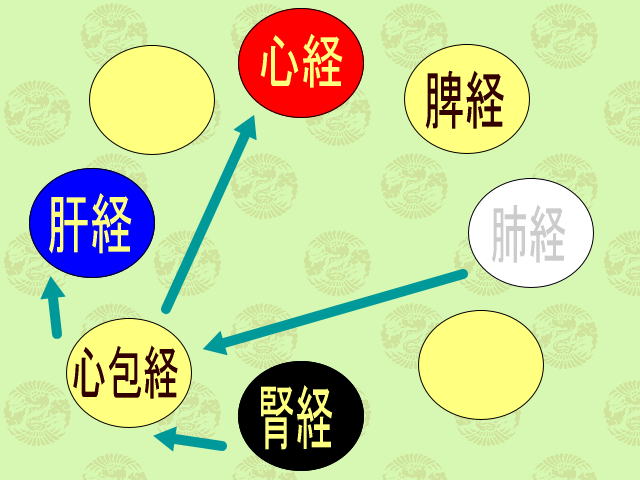

| 心包の相生・相克関係(仮説) |

|

|

また想像をめぐらし、心包の性質は、どうだろうか?心包は土の属するので、脾とはよく似た資質を持つ。相生、相克関係は、右回りなので、心包は心を克し、肺に克される。腎は心包を補う。心包は肝を補う。治療的には心を寫するときは、心包を補い。心包を寫するときは、肺を補う。肝は直接、腎に補われているので心包の影響は少ない。心包にとって関係の深い臓器は、心と肺そして腎という事になります。