| 私は、本職の占い師ではないが、東洋医学を学ぶには、易は通過しなければならない通過点です。 ただ、本職ではない分だけ古典のみに縛られることなく、自分なりに解釈できます。まだ勉学の途中ですし、あくまでも表面的なので、詳しくご自分で調べて納得いくようにしてください。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 変化の書易経からの陰陽論 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| しかし、横軸は、それぞれつながりを持ちます。 例えば、少女から母へは、少女少陰→中女少陰→長女少陰→母老陰。小男から父では、小男少陽→中男少陽→長男少陽→父老陽となっています。父と母は、陰陽交流になっています。陰陽転換もちゃんと載っています。 易経は、別名変化の書といいますが、正に変化を表しています。しかし、それは、あくまでも横のつながりです。 ある程度の縦のつながりを説くには、五行配当を待たなければなりません。 しかし、昔の人は、春を老陽と考えて、元旦を大事にしたのです。また、春が最高で、夏は冬に向かう、あくまでも変化の途中ということになりますね。 何かをやり始めた瞬間が、老陽ということですね。 初心忘れべからずです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 陰陽の法則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 陰陽対立(陰と陽は、常に存在するということ、つまり全てのものは、陰陽で分けることができる) 対立も何も、易の世界では、混沌(この世)が、陰陽に分かれた時点から、陰と陽が独立に存在するという観念は、しごく当然なことである。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 陰陽依存(陰と陽が、お互いに関係しあっていること) すべてのものが、陰陽に分けられると言うことは、陰陽ででできていることになる。 逆に言えば、陰陽なしでは、存在できないことになり、陰陽が依存し合わなければならないという観念は、当然である。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 陰陽消長(陰が増えれば、陽が減り、陽が増えれば、陰が減ること) これには、あくまでも、中正と言う器が必要になります。この中正の中で、陰陽は、バランスをとっているのです。言わば、物が存在するためには、中正は、絶対に必要なものなのです。中正のバランスが、崩れると、物は、四散するのです。 荘子に、鳳を笑う雀がありますが、小さいものには、大きいものの中正は、計り知れないことを暗示しています。 易の中正は、宇宙そのものなのです。(内容から考えると、そうとしか考えられないのです。) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 陰陽転化(陰は陽に、陽が陰に、変わること) 陰の元は陽であり、陽の元は陰であるということを意味する。よく陰陽転化を日の長さで例えます(本来はそうだったようです)が、ここでは水の循環に例えにします。 小さな雨粒(陰)が集まり、小川になり、川になり、海に入り、海から水蒸気(陽)になり、大気に満ち、また雨粒になる。 昔の人は、エネルギー保存の法則を知らなかったはずだが、何処からこんな発想をしたのだろうか。 驚くというか、感心するばかりです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 専門的になりますが、恥ずかしながら、昔は解らなかったことが、陰陽学説で、理解できるようになりました。 鍼灸では、腎を、五臓の中の一番の陰だと言います。その陽の部、腎陽を、別名、命門と呼びます。 命門は、命の源と説きます。色々な説がありますが、頭の悪い私は、理解できませんでした。 腎陽は、小さいし、生命を左右するほどとは思えないし、命門の大きさが命に関係するなら、陽が大きい方が良いことになり、腎が陰であることと矛盾することになります。 東洋医学は、いい加減だなと思っていましたが、陰陽説で見れば一目瞭然。老陰と分かれた少陽は、陽の始まりであり、陰陽転化点であることがわかります。 だから腎陰が充実していなければ、腎陽が充実するはずはないのです。 水の循環からいえば、広大の海があって初めて、大気に水蒸気が満ちることができるのです。 命門は、まさに水蒸気が出来ているところなのです。地球で言えば、赤道あたりですね。 ただ昔の医学者は、そんなこと百も承知でその変化させているエネルギーは何だと喧喧囂々の意見を交わしていたのです。 昔の人にとっては陰陽論は、地球が自転しているくらい当たり前のことなので説明も何もなかったのです。 それを知らない私は、何か訳のわからないことを言っていると思っていたのです。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

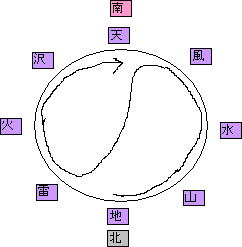

| 伏羲先天八卦 | |

| 自然のままをとって南を明るい天、暗い北を地に宛てている。太陽があがる東を火、太陽の沈む西に水を宛てている。 自然そのままを易にあらわしています。 古代では南を上にします。五行図でも木でなく火を上に書く治療家がいますが、それに従っていると思います。 |

|

|

|

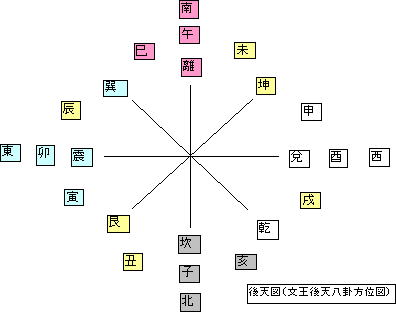

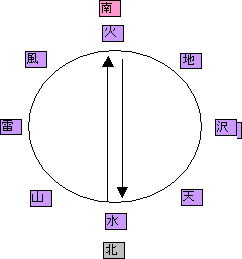

| 文王後天八卦 | |

| 火気は上昇し水気は下降する。それによって天地が循環するという。それは人間も含めた生命の循環だという。 後天易は人間が自然に逆らって暮らすようになってからできたというが、先天易は天地自然をあらわし、後天易は変化活動をあらわしている意見が正しいのではと思う。 たまに見かける子午療法はあきらかに後天易を元にしています。 占いでも後天易のほうが良く使われるそうです。ただし風水では先天易も使うようです。 |

|

|

|